Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.

ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.

Gefühle sind gut, Vernunft ist besser

Prof. Dr. Joachim Behnke

Lehrstuhl für Politikwissenschaft

- Zur PersonProf. Dr. Joachim Behnke

Joachim Behnke ist Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaften an der Zeppelin Universität. Er hat Theaterwissenschaft, Philosophie, Kommunikationswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft studiert. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Wahlsystem und Wählerverhalten. Außerhalb der Universität engagiert sich Behnke als Sprecher verschiedener Arbeitskreise in der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft und ist als Stiftungsberater tätig.

- Mehr ZU|DailyDie Berliner SchulzfestspieleFrenetisch gefeiert wurde Martin Schulz am 19. März zum neuen Parteivorsitzenden gekrönt. Unter dem Motto „Zeit für Gerechtigkeit“ feierte die SPD vor allem ihr Personal. Florian Gehm hat die Inszenierung eines einzigen Wahlvorganges unter die Lupe genommen.Schluss mit dem sozialen Schlingerkurs„Nie war mehr Anfang als jetzt“. Das Sprichwort trifft auf keine deutsche Partei so zu wie auf die SPD. Es ist Zeit für mehr Anfang, für eine europäische Idee der Sozialdemokratie, für einen Kanzlerkandidaten Martin Schulz, meint ZU-Studierender Sven Liebert.Schicksalsjahre einer ProtestparteiEin emotionales Thema geschickt aufladen – und das Wahlergebnis stimmt. Mit dieser Strategie rüttelt die AfD das Parteiensystem durch – doch reicht das auf Dauer? Gedankenspiele dazu von ZU-Honorarprofessor Markus M. Müller.

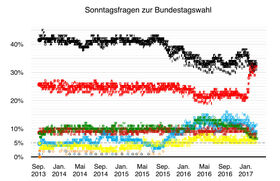

Die Bundestagswahl im September wird um einiges spannender, als es noch vor wenigen Wochen ausgesehen hat, und sie könnte in der einen oder anderen Hinsicht einige Überraschungen produzieren. Überraschend ist jedenfalls auch jetzt schon das geradezu sensationelle Abschneiden der SPD in den Umfragen. Natürlich müssen Umfragen immer mit gebührender Vorsicht betrachtet werden: Es ist noch ein langer Weg bis zum Wahlabend, und in Umfragen können sich die Wähler – weil ihr Handeln ohne Folgen bleibt – erst einmal zu niedrigen Kosten mehr oder weniger wagemutigen Phantasien hingeben, wie sie denn wählen würden, wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl stattfinden würde.

Doch je näher der Wahltermin rückt, desto stärker nähert sich die fiktive Wahlentscheidung derjenigen an, wie sie unter realen Bedingungen ausfallen würde. Die realen Kosten – materieller sowie immaterieller Art – die der echte Ausgang der Wahl verursachen kann, treten nun zunehmend ins Bewusstsein. Verbunden damit ist oft auch, dass der Amtsinhaberbonus an Bedeutung gewinnt. Außerdem orientieren sich die Wähler mit Näherrücken des Wahltermins wieder stärker an ihren langfristigen Bindungen an bestimmte Parteien. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel kann von diesen Effekten ein Lied singen: Sie wird sich gut daran erinnern können, wie ihre überragenden Umfragewerte als Herausforderin des Amtsinhabers Gerhard Schröder Monate vor der Wahl 2005 schließlich bei der Wahl selbst „wie ein Soufflé“ in sich zusammensanken, genauso, wie es ihr wenige Wochen zuvor von Joschka Fischer vorhergesagt worden war. Nur haarscharf reichte es dann dennoch für einen Sieg.

Aber selbst Umfragen, die unmittelbar vor Wahlen oder Abstimmungen stattgefunden haben, können einen falschen Eindruck vermitteln – Brexit und die US-Präsidentschaftswahl lassen grüßen. Doch das dann in der Regel einsetzende Bashing der Meinungsumfrageinstitute ist genauso unangemessen und ungerechtfertigt wie die kritiklose Gläubigkeit, die Umfragen so behandelt, als würden sie unumstößliche göttliche Weissagungen darstellen. Umfragen besitzen ein bestimmtes Maß an Unsicherheit, dies ist methodisch bedingt. Diese Unsicherheit kann durchaus gemildert – beispielsweise durch Vergrößerung der Stichproben oder eine qualitative Verbesserung der Repräsentativität der Ziehung –, sie kann aber nicht gänzlich ausgeschaltet werden. Aufgrund von Umfragen sind daher immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich. Die „Fehlprognosen“ bezüglich Brexit und US-Wahlen waren insofern keine wirklichen Fehlprognosen. Das eingetroffene Ereignis war zwar jeweils das als weniger wahrscheinlich erwartete, aber in beiden Fällen war es keines, was aufgrund der Prognosemodelle als unwahrscheinlich hätte betrachtet werden müssen. Ergebnisse, die immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 bis 35 Prozent auftreten, sind natürlich alles andere als unwahrscheinlich, sie entsprechen ungefähr der Wahrscheinlichkeit von „5 oder 6“ bei einem Würfelwurf. Jemand, der der Ansicht ist, man solle nicht mit solchen Ereignissen rechnen, sollte nie „Mensch ärgere Dich nicht“ spielen, denn er käme nicht einmal ins Spiel.

Angesichts der bekannten Unzuverlässigkeit von Umfragen als Prognose des tatsächlichen Ergebnisses und vor allem angesichts des bei jeder "Fehlprognose" einsetzenden Bashings der Umfragen verwundert daher immer wieder die Leichtgläubigkeit so mancher Journalisten, die bei jeder neuen Umfrage mit dem alten Feuer entfacht wird und diese so behandelt, als könnte sie tatsächlich den Ausgang der Wahl genau voraussagen. Umfragen enthalten wertvolle Informationen, diese können aber nur dann valide aus den Umfragen gefolgert werden, wenn diese auf professionelle Weise interpretiert werden.

Bei all dieser Skepsis und all den Vorbehalten bleibt es dennoch ein höchst bemerkenswertes Phänomen, dass der Vorsprung der CDU/CSU vor der SPD seit Jahresbeginn von etwa 15 Prozent auf nun praktisch null geschrumpft ist. Diese Umfragen erzeugen nun selbst wieder ihre eigene Dynamik. In jedem Fall haben sie deutlich klar gemacht, dass die SPD die Wahl gewinnen und Martin Schulz der nächste Bundeskanzler werden könnte. Da auch eine Mehrheit von rot-rot-grün nach den Umfragen wieder möglich ist, besitzt die SPD sogar vermutlich mehr realistische Koalitionsmöglichkeiten als die CDU/CSU. Das Zustandekommen einer schwarz-gelben Koalition kann zumindest nach den derzeitigen Umfragen – auch unter Berücksichtigung der ihnen innewohnenden Unsicherheit – mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen gelten, und eine Jamaika-Koalition dürfte immer noch wesentlich schwerer zu schmieden sein als eine rot-rot-grüne Koalition, auch wenn Letztere ebenfalls nicht leicht zu bewerkstelligen wäre. Sollte die SPD bei der Wahl tatsächlich vor der CDU/CSU landen und eine rot-rot-grüne Koalition rechnerisch möglich sein, hätte die SPD die komfortable Wahl, auf welche Koalition sie sich einlassen möchte, was ihr entsprechende Verhandlungsmacht in den jeweiligen Koalitionsverhandlungen verschaffen würde. Sollte die SPD hingegen hinter der CDU/CSU landen und eine rot-rot-grüne Koalition möglich sein, könnte sie auch als zweitstärkste Partei immer noch den Kanzler in ebendieser Konstellation stellen. Die derzeitige Ausgangslage spielt also offensichtlich in die Hände der SPD.

Schlechter sieht es hingegen für die kleinen Parteien aus. Der Zweikampf zwischen der CDU/CSU und der SPD ist für sie alle von Nachteil, denn der „Schulz“-Effekt ist in erster Linie ein Mobilisierungseffekt für die beiden großen Parteien, da er ermöglicht, dass der Wahlkampf im Modus der Dramatik eines Zweikampfes gestaltet werden kann. Selbst die AfD leidet darunter, denn die Tatsache, dass die SPD sich wieder als erkennbare Alternative zur CDU/CSU präsentiert, bringt auch den Teil der potenziellen AfD-Wähler, die diese nicht wegen ihrer politischen Inhalte, sondern aus Protest wählen, zumindest wieder teilweise zu den etablierten Parteien – insbesondere den beiden großen – zurück. Protestwahl ist häufig nicht politisch inhaltlich motiviert, sondern lediglich der Frustration geschuldet, die entsteht, wenn es aus Sicht des Wählers keinen Unterschied mehr macht, welche Politik er wählt, da die Politik, die er nach der Wahl erhält, so oder so immer dieselbe ist – unabhängig davon, welche Partei gewinnt. So scheint es nach bestimmten Analysen auch der Fall zu sein, dass ein Teil der Protestwähler der Piraten sich nun bei den Anhängern der AfD findet. Zumindest bezüglich der in den Umfragen bekundeten Wahlabsichten scheint dies zuzutreffen, obwohl sich die beiden Parteien inhaltlich wohl kaum stärker unterscheiden könnten.

Am gefährlichsten ist die neue Lage für die FDP, deren Wahrscheinlichkeit für einen Wiedereinzug ins Parlament dadurch noch einmal deutlich gesunken ist. Als Koalitionspartner für die CDU/CSU kommt sie nicht ernsthaft in Betracht und ihre politischen Positionen – so sie denn welche hat – spielen in der Öffentlichkeit keine sonderliche Rolle. Im alten Wahlsystem hat die FDP häufig von sogenannten Leihstimmen profitiert, also von Stimmen, die ihr von Anhängern der CDU/CSU gegeben wurden, um sie als Koalitionspartner abzusichern. Diese Unterstützung nahm häufig die Form des Stimmensplittings an, das heißt mit der Erststimme wählte man CDU/CSU und mit der Zweitstimme FDP. Solange Überhangmandate nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert wurden, konnte sich eine Koalition damit sogar verbessern, wenn durch das Stimmensplitting zusätzliche Überhangmandate entstanden.

Mit dem neuen Wahlgesetz von 2013 ist diese Situation aber nicht mehr gegeben, da die Überhangmandate jetzt ausgeglichen werden. 2013 hat die CDU/CSU daher sogar eine explizite Antileihstimmenkampagne geführt. Analysen von Umfragen zeigen allerdings, dass sie damit nur einen Teilerfolg erzielen konnte. Tatsächlich hatte unter den knapp 5 Prozent FDP-Wählern von 2013 knapp die Hälfte eine Erstpräferenz für eine andere Partei, vor allem für die CDU/CSU. Besonders brisant ist dabei, dass der Anteil der CDU/CSU-Anhänger, die ihre Zweitstimme der FDP gegeben haben, besonders hoch bei denjenigen ausfiel, die irrtümlicherweise annahmen, die Erst- und nicht die Zweitstimme sei maßgeblich für die Sitzverteilung. Hätten diese Personen im Sinne ihrer wahren Präferenz gewählt und ihre Zweitstimme der CDU/CSU und nicht der FDP gegeben, hätte es womöglich 2013 sogar für eine absolute Mehrheit der Union gereicht.

2017 besteht für die Union noch weniger Anlass, die FDP zu unterstützen, da sie mit dieser als Koalitionspartner sowieso nicht rechnen kann. Für CDU/CSU-Anhänger ist es daher vordringlicher, dafür zu sorgen, dass die CDU/CSU so stark wie möglich wird, damit sie für den Fall einer Großen Koalition – die auch 2017 immer noch die wahrscheinlichste von allen Koalitionsbildungen darstellt – wieder die Kanzlerin stellen kann. Ein strategisches Argument für die Wahl der FDP könnte bestenfalls darin bestehen, dass bei einem Einzug der FDP die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass es für eine rot-rot-grüne Koalition reichen könnte. Die Umsetzung einer solchen strategischen Überlegung würde aber erfordern, dass CDU/CSU-Anhänger ihre Stimme zum Gewinn von Sitzen einer Partei einsetzen müssten, die aller Wahrscheinlichkeit nach eben gerade nicht mit ihnen eine Koalition eingehen wird beziehungsweise eingehen kann. Ein solches Verhalten verlangt eine relativ große Selbstverleugnung und scheint daher nicht plausibel.

Der Ausgang der nächsten Wahl ist derzeit also völlig offen. Der Wahlkampf wird spannend – es spricht darüber hinaus einiges dafür, dass er auch sehr hart in der Auseinandersetzung werden könnte, vielleicht nicht ganz so schmutzig, wie wir es in den USA erlebt haben, aber doch merklich konfrontativer, als wir es gewohnt sind. Auch die populistische Bedienung simpler Wahrheiten wird hier ihre Attraktivität entfalten – mag es auch zu keinen alternativen Fakten kommen, so sind verschiedene Interpretationen der Fakten auf jeden Fall zu erwarten, auch solche, die über das vernünftig Begründbare hinausgehen. Diese Entwicklung hängt natürlich mit dem Erfolg populistischer Parteien in ganz Europa zusammen und in Deutschland mit dem der AfD, die auf diese Weise einer der prägenden Faktoren des Wahlkampfes geworden ist. Die größte Gefahr für unsere Demokratie geht aber mit Sicherheit nicht von der AfD aus, sondern von der Art und Weise, wie die anderen Parteien auf die AfD reagieren.

Die Flüchtlingskrise hat zu einer Wiederbelebung der schon am Boden darniederliegenden AfD geführt und wird daher von dieser zu Recht als „Geschenk“ gesehen. Die AfD hat erfolgreich demonstriert, wie man aus dieser Problematik Gewinn ziehen kann. Auch Trumps Erfolg belegt, dass Rationalität und Nüchternheit bei Wahlen nicht unbedingt eine Gewinnstrategie darstellen müssen. Die Versuchung für andere Parteien, in dieser Situation ebenfalls die populistische Karte zu spielen, ist daher groß, und nicht alle konnten ihr erfolgreich widerstehen. Besonders anfällig sind dabei die CSU und die FDP. Während die CSU fürchtet, dass nun tatsächlich gegen das alte Diktum ihres Übervaters Franz Josef Strauß eine demokratisch legitimierte Partei rechts von der CSU entstehen könnte, ist das Verhalten der FDP durch die Angst geprägt, bei einem nochmaligen Scheitern an der 5-Prozent-Hürde endgültig in der Versenkung zu verschwinden. Die AfD fungiert vor allem als Ausdruck der Ablehnung gegen Merkels Politik und Merkel als Person. Diese Ablehnung ebenfalls scharf zu formulieren – ohne dabei in der rechten Schmuddelecke zu versinken, in der sich die AfD befindet –, generiert ein eigenes Nachfragesegment jenseits der AfD. Wenn derzeit mit anderen Politikpositionen schwer zu punkten ist, ist es für eine Partei, die um ihr Überleben fürchtet, offensichtlich attraktiv, hier das entsprechende Angebot zu schaffen.

CSU und FDP haben daher ihre jeweils eigenen Formen gefunden, bei symbolischer Abgrenzung zur AfD gleichzeitig AfD-affine Positionen zu vertreten und gelegentlich sogar den AfD-Stil zu imitieren. Wo Horst Seehofer eine „Herrschaft des Unrechts“ am Wirken sah, beharrte Christian Lindner auf der „Wiederherstellung rechtsstaatlicher Verhältnisse“. Beide suggerierten damit eine Situation, als ob Deutschland unmittelbar davor stände, im Chaos zu versinken, eine Wahrnehmung der damaligen Situation – nur noch knapp von „schwedischen Verhältnissen“ entfernt – die sie immerhin mit dem jetzigen US-Präsidenten Donald Trump teilen können. Und wenn die Nerven blank liegen, dann empfindet man wie Andreas Scheuer schon auch mal „fußballspielende, ministrierende Senegalesen“ als Problem, eben gerade weil sie sich integriert haben, oder predigt wie Lindner bei seiner Dreikönigsrede „political coolness statt political correctness“, ein Satz, der genauso gut von Stephen Bannon stammen könnte.

Wenn Lindner überdies kürzlich in der Sendung „Maischberger“ behauptete, es verrate „ein falsches Verständnis von Toleranz, den Gegnern der Meinungsfreiheit eben diese zu gewähren“, dann besitzt er – gelinde gesagt – eine sehr merkwürdige Vorstellung vom Menschenrecht der Meinungsfreiheit. Dieses ist wohlweislich vom Bürgerrecht der Versammlungsfreiheit zu trennen, aber Differenzierung ist eben immer das erste Opfer des Populismus. Für welche Art von Geisteshaltung diese Äußerung auch stehen mag, es ist sicherlich keine liberale. Wie das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, ist es eine politische Entscheidung, ob man Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zulässt. Da es keinen Anspruch darauf gibt, wäre eine solche Entscheidung nicht einmal notwendig zu begründen, denn die Nichtzulassung solcher Auftritte wäre kein Verbot, sondern das Nichterteilen einer Erlaubnis. Man mag daher die Position der Regierung für klug oder unklug halten, für angemessen oder unangemessen, sicherlich aber stellt sie keinen Akt der „Unterwerfung“ dar, wie ihr Lindner vorgeworfen hat. Sich hier in die Pose eines einsamen Freiheitskämpfers zu werfen, ist peinlich und von pubertärem Machogehabe geprägt, in der Hoffnung, dass es Wähler gibt, die diese Form der Selbstdarstellung goutieren. Uneingeschränkt zuzustimmen ist Lindner allerdings in seiner Haltung, dass wir unsere Werte gegen die Feinde derselben verteidigen sollten – beispielsweise eben den Wert der Meinungsfreit als Menschenrecht gegen diejenigen, die dieses an Bedingungen knüpfen wollen.

In Zeiten wie diesen – aber eigentlich immer – sind wir alle gefordert das Vernünftige zu tun. Es mag ja sein, dass es oft so scheint, als ob man Wahlen eher mit Gefühlen als mit Appellen an die Vernunft gewinnt. Und wahrscheinlich scheint dies auch nicht nur so, sondern es ist so. Wenn wir aber im Interesse kurzfristiger Bodengewinne darauf verzichten, die Vernunft zu pflegen, wird es nicht mehr attraktiv sein, Wahlen zu gewinnen, weil es nichts mehr gibt, für das es sich zu gewinnen lohnt.

Titelbild:

| Blickpixel / pixabay.com (CC0 Public Domain), Link

Bilder im Text:

| CDU, Link

| ElTres - Eigenes Werk: (Quelle: wahlrecht.de), CC BY-SA 3.0, Link

| Michael Lucan, Lizenz: CC-BY-SA 3.0, Link

| Robin Krahl - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. Joachim Behnke

Redaktionelle Umsetzung: Alina Zimmermann